Kubota Castle, Japan 登城日: 2010. 12. 24

【久保田城 概要】

【久保田城 概要】

久保田城は、佐竹義宣が常陸から出羽・秋田に移封になった

ことに伴い、1603年(慶長8年)に築城されたお城です。

久保田藩20万石の政庁でしたが、東国のお城らしく

石垣はなく、また天守も建てられませんでした。

久保田城は、秋田駅の西北500m程にある

標高40mの神明山に位置しています。

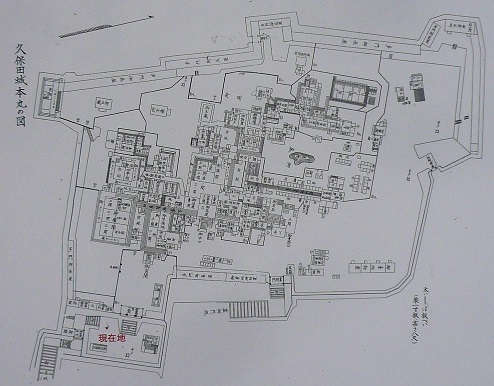

神明山の山頂部に本丸を配し、その周囲に二ノ丸、

内堀を隔てて三ノ丸が周囲を囲む輪郭式の縄張りです。

天守が無い代わりに、「出し御書院」と呼ばれる

櫓座敷を建て、他に8基の櫓があったそうです。

久保田城は江戸時代から何度も大火に遭っていますが、

1880年(明治13年)の大火で、城内の殆どの

建物が焼失してしまったそうです。

平成に入り、本丸新兵具隅櫓と表門が復元されています。

この久保田城に2010年12月に登城しました。

その時の様子を紹介します。

久保田城は秋田駅の北西約500mの所にあります。

駅から二ノ丸への入り口の黒門跡まで

徒歩約10〜15分程です。

八戸駅 - 久保田城間のバスの情報はこちらです。 【久保田城登城記】

"久保田城"のTopに戻る

"日本全国お城巡りの旅"に戻る

Shane旅日記 日本編に戻る

秋田駅から駅前の大通、広小路を真っすぐ西に

200m程歩くと、久保田町の交差点があります。

撮影: 2010年12月

この交差点の北西の角に、大手門跡の碑がありました。

この西側には幅の広い外堀が残っています。

撮影: 2010年12月

江戸時代には外堀は、東側にも続いていて、

大手門の碑があった位置に上土橋が架かり、

この土橋の先の鉤型に曲がった道の所に

二層の大手門が建っていたそうです。

大手門から西側に伸びる外堀の様子です。

撮影: 2010年12月

当時、大手門があった辺りには櫓台に

なりそうな高台があります。

堀の対岸は国士館高校の校舎が建っています。

当時は、三ノ丸の屋敷が建ち並んでいた事と思います。

外堀に沿って進んでいくと、中土橋がありました。

中土橋を渡った所に、久保田城の城址碑がありました。

撮影: 2010年12月

外堀は、中土橋の更に西にも続いています。

中土橋の両側の堀の様子です。

撮影: 2010年12月

中土橋の東側が大手門の堀、西側が

穴門の堀と呼ばれているようです。

穴門は、三ノ丸の南西の角にあった門です。

中土橋を渡ると久保田城の三ノ丸に入ります。

撮影: 2010年12月

この辺りは高校や県の施設があり、官庁街といった雰囲気です。

この北の台地の上に久保田城の本丸があります。

その麓に内堀が東西に横たわっていました。

撮影: 2010年12月

この内堀を西に向かうと穴門跡があるようです。

内堀の東の端からは上り坂となっています。

撮影: 2010年12月

この坂を上った所に、当時は松下門がありました。

松下門は、久保田城二ノ丸に繋がる4つの門の一つです。

松下門以外に、東側の黒門、北側の土門がありました。

久保田城へは、この松下門ではなく、 東側の黒門から入城しました。

外堀の東端の大手門跡に戻り、

ここから北に向かいました。

まもなく左手に小高い丘が見えてきましたが、

ここには江戸時代には鐘楼が建てられていました。

撮影: 2010年12月

久保田城の縄張りはほぼ長方形になっていますが、

この鐘楼跡は南に飛び出した格好になっています。

この先、坂道を少し登ったところに内堀がありました。

撮影: 2010年12月

この内堀にも土橋が架かっていました。

撮影: 2010年12月

当時は唐金橋という名前の橋が架かっていたようです。

その土橋から眺める内堀の様子です。

撮影: 2010年12月

凍てつくような雪景色ですが

この内堀に鴨が泳いでいました。

これからいよいよ久保田城の二ノ丸に入ります。

"久保田城"のTopに戻る 二ノ丸

内堀に架かる土橋を抜け、黒門跡から二ノ丸に入りました。

二ノ丸は南北に細長い曲輪です。

二ノ丸に入ると、一段高い所に一之門も見えていました。

撮影: 2010年12月

久保田城は、秋田市の中心街に近い所にあり、

起伏の少ない平城かな、と想像していましたが、

予想以上に高低差があり、驚きました。

黒門跡を抜けたところから、二ノ丸の北側を眺めた様子です。

撮影: 2010年12月

雪原が広がり、これも予想以上の広さです。

二ノ丸の東側には土塁が続いていました。

その土塁に沿って北に向かって歩きました。

撮影: 2010年12月

一段高い本丸が迫り、圧迫感も感じました。

二ノ丸はここでいったん尽きますが、

土塁に従って更に進んでいきます。

撮影: 2010年12月

この土塁の東側も急な切岸になっていて、

かなり下に城外を走る道路が見えています。

この辺りは当時、大手北門があった所だと思います。

撮影: 2010年12月

二ノ丸は、この北側で一段高くなり、

更に北へと続いていました。

その一段高い北側の二ノ丸の、

一番南の端には胡月池がありました。

撮影: 2010年12月

優雅な大名庭園のような景色ですが、この二ノ丸北側には、

現地の縄張り図では当時この一角には厩があったようで、

庭園があるのはちょっと違和感を覚えます。

ちょっと調べてみると、この胡月池は

明治になってから造られたようです。

二ノ丸北側の曲輪の東側の端を北に向かって

行くと、城外へと通じる道がありました。

撮影: 2010年12月

ここは当時、不浄門がありました。

この辺りは久保田城の鬼門の東北に当たります。

北側の二ノ丸の様子です。

撮影: 2010年12月

二ノ丸の一番北には彌高神社がありました。

撮影: 2010年12月

彌高神社は、1909年(明治41年)に建てられた

比較的新しい神社です。

この社殿は佐竹氏の八幡神社の社殿で

1819年(文政2年)に建てられたものです。

彌高神社の裏手からは、久保田城の北側にあった

土門跡へと行くことが出来ます。

撮影: 2010年12月

神社の駐車場のようなところを抜け、

本丸の切岸の下を歩いて行くと、

堀切にあったと思われる土門跡に出ます。

撮影: 2010年12月

土門からは、坂道を上がると帯曲輪門を通り、

直接、本丸へと行くことも出来ました。

上の写真の右手の坂道を上がると本丸です。

再び二ノ丸に戻り、彌高神社から南へと向かいます。

本丸の切岸の下は、当時は馬場だったようです。

撮影: 2010年12月

公園の食堂へと続く道は、当時の馬場の

跡に造られたものでしょうか。

その食堂を過ぎ、胡月池に至ると、西側に

本丸へと続く坂道が見えてきました。

本丸への出入り口の一つ、裏門に至る裏門坂です。

撮影: 2010年12月

この坂道は雪も深く、本丸への正式ルートにあたる

長坂からアプローチすることにしました。

撮影: 2010年12月

この雪の階段を上って本丸へ向かいました。

"久保田城"のTopに戻る 本丸

二ノ丸から長坂を上り、本丸へと向かいました。

長坂を登ったところで、本丸への道は

右に鉤状に曲がっています。

撮影: 2010年12月

この辺りには長坂門がありました。

長坂門跡を過ぎ、石段の道が再び鉤状に曲がっています。

この先に、御物頭御番所がありました。

撮影: 2010年12月

雪害を防ぐためでしょうか、竹で覆いがなされ、

一見、冬季休業中の茶店のような感じで

思わず見落としてしまいそうでした。

この番所は、長坂門の開閉と城下の警護を担った

御物頭の詰め所で、20名程が詰めていたそうです。

1758年(宝暦8年)の火災の後に再建されたそうです。

下から見上げた復元・表門の様子です。

撮影: 2010年12月

表門に向かう石段からは裏門坂の様子が見えました。

撮影: 2010年12月

本丸への正門にあたる復元・表門です。

撮影: 2010年12月

表門は久保田城の築城の翌年、1604年

(慶長9年)に初めて建てられました。

江戸時代に何度も火災に遭い、焼失していましたが、

2001年(平成13年)に再建されています。

この表門を抜けると本丸です。

本丸は神明山の山頂付近にあり、

東西117m、南北215mもの広さがあります。

撮影: 2010年12月

江戸時代には、この本丸には久保田藩の藩庁である

政務所や藩主の住居の本丸御殿が建てられていました。

本丸には秋田八幡神社がありました。

撮影: 2010年12月

久保田藩の初代藩主・佐竹義宜を祀るため

明治になってから創建された神社です。

秋田八幡神社は、本丸の南寄りの所にあり、

その北側の部分は木が生い茂っていました。

撮影: 2010年12月

当時はここに本丸御殿が建ち、

荘厳な眺めだったことと思います。

本丸に最後の久保田藩主・佐竹義堯公の銅像がありました。

撮影: 2010年12月

1915年(大正4年)に建立された銅像は第二次大戦中に

供出されてしまいましたが、1989年に復元されたそうです。

江戸時代の初めに水戸から秋田に入った佐竹氏ですが、

江戸時代を通じ秋田に根を下ろし、庶民からも

慕われる君主だったように思います。

本丸のほぼ中央の東側に、裏門跡がありました。

撮影: 2010年12月

裏門跡を抜け、裏門坂を見下ろした様子です。

撮影: 2010年12月

裏坂には雪が深く積もっていました。

裏門跡の北には帯曲輪門跡がありました。

帯曲輪は、本丸の北側から西側にかけての外側に

帯状に繋がっている曲輪を差していると思います。

撮影: 2010年12月

この帯曲輪門から坂道を下ると、久保田城の

北側の出入り口、土門跡へと繋がっていました。

帯曲輪門跡は本丸の北東部に位置しています。

本丸の北側に連なる土塁に沿って西に向かうと

土塁の上に御隅櫓が見えてきました。

撮影: 2010年12月

御隅櫓に向かう土塁の様子です。

久保田城本丸の北側から西側にかけての

土塁は高さもあり、とても立派なものです。

この土塁の右手に御隅櫓が建っていました。

撮影: 2010年12月

久保田城には8つの隅櫓があったそうで、

この御隅櫓はそのうちの一つだったようです。

久保田城には天守が建てられていなかったようです。

城内で最も高い位置にある西北隅のこの隅櫓は

物見の役割があったようです。

御隅櫓の北側に延びる土塁の様子です。

撮影: 2010年12月

この土塁は高さが10m程もあり、本丸と反対の帯曲輪側は

高低差も大きく、かなり急に落ち込んでいました。

この後、本丸西側の土塁を南に向かいました。

撮影: 2010年12月

この土塁も立派なもので、当時は

ここに多門櫓が建っていました。

この土塁はこの先、途絶えている個所がありました。

ここに、当時は多門櫓の下に埋門があったようです。

撮影: 2010年12月

久保田城は、東から敵がやってくる想定で築かれているようで、

この埋門は、万が一の際の藩主の脱出用だった様に思います。

埋門跡から土塁の西側を歩いてみました。

撮影: 2010年12月

高い土塁に沿って細長い帯曲輪が続いていました。

この先で、本丸の西南角に出ました。

この西南角は土塁の幅が広がり、

30m四方程度の平地が出来ていました。

撮影: 2010年12月

この場所は、御出書院があった様です。

この御出書院は2階建てでしたが、ここからの

眺めは良く、天守代用の櫓ともされていたようです。

今は木が生い茂り、眺望も効きませんでしたが、

ここからは茶室がすぐ下に見えました。