Shuri Castle, Japan

登城日: 2008. 07. 06, 2012.07.29

首里城は琉球王国の王城でした。

その歴史は琉球王国の歴史に繋がります。

沖縄は12世紀後半には、各地で按司と

呼ばれる首領がグスクを築いて

割拠する対立の時代になりました。

14世紀に入ると、今帰仁城を中心とする山北、

浦添城を中心とする中山、島尻大里城を中心とする

南山の3つに分立し三山鼎立の時代に入ります。

1406年に尚思昭・尚巴志が浦添城を攻め滅ぼし

中山王となり、その直後に首里城を築いたそうです。

尚巴志は1416年に今帰仁城を、

1429年には島尻大里城を攻め滅ぼし

琉球王国が成立し、首里城が王城となります。

今帰仁城の様子はこちらです。

1470年にクーデターが起こり、第二尚氏王朝が始まりますが

1879年に、明治政府が首里城の明け渡しを要求するまで

450年以上にもわたり、その歴史を紡いできたそうです。

首里城は那覇市の北東の丘陵地、

那覇の市街の向こうに東シナ海を見渡せる

景勝の地に築かれています。

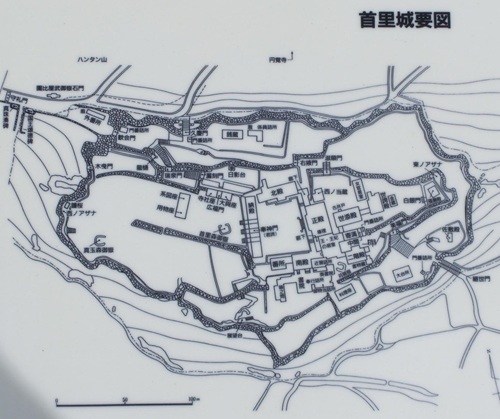

首里城は東西約400m、南北約200mの

広さがあり、周囲は城壁で囲われています。

外郭と内郭からなる輪郭式の縄張りです。

城の内外を分ける城壁にある

歓会門、久慶門、継世門、木曳の4つの門が

外壁に設けられ、首里城への入り口になっています。

この内側の城壁にある瑞泉門、漏刻門、右掖門

淑順門そして美福門の内側が内郭です。

泰神門を抜けた御庭を囲むように建つ

南殿、北殿そして正殿が首里城の心臓部です。

正殿の東側は御内原と呼ばれる王の

居住区域で男子禁制だったそうです。

首里城は1453年(享徳2年)、1660年(万治3年)、

1709年(宝永6年)と3度の火災の被害を受けています。

そして第二次大戦時には、首里城地下に

日本軍が総司令部を置くという愚行を犯したため

沖縄戦におけるアメリカ軍の標的になってしまい

首里城は甚大な被害を蒙ってしまいます。

戦後は1958年(昭和33年)に守礼門が再建されたのを初め、

首里城周辺の建物から再建が進められ、1992年(平成4年)に

正殿を中心とする建物の復元工事が完成しています。

2019年2月に正殿後方の後之御庭の復元を最後に

首里城の復元が完成しましたが、その直後の

2019年10月に正殿が焼失してしまいました。

2008年7月と2012年7月に、首里城を訪れました。

その時の様子を紹介します。

「ゆいレール」首里駅から8番系統で

首里城前下車。徒歩すぐです。

「ゆいレール」首里駅へは那覇空港から所要時間27分。

日中、10分毎の運行です。

8番系統のバスは日中約20分毎の運行です。

ゆいレールのHPはこちらです。

ゆいレールの乗車記はこちらです。

沖縄のバスマップはこちらです。

8番系統の時刻表はこちらです。

守礼門から広福門へ

Nov.26, '09

下之御庭から正殿へ

Nov. 29, '09

北殿から久慶門へ

Nov. 30, '09

京の内から西のアザナへ

NEW ! Oct. 24, '25

「ゆいレール」の首里駅からバスに乗り継ぎ

首里城前で下車し、首里城を目指しました。

「ゆいレール」の乗車記はこちらです。

バスを降り、首里城に向い始めた

ところにあった石碑です。

撮影: 2008年7月

首里城一帯は首里城公園として

整備が行われています。

琉球の歴史と文化の中心だった首里城が

戦争で破壊された姿から当時の様子に

蘇らせるのはとても価値のあることと思います。

緩やかな坂道を歩いていくと、

守礼門が現れました。

中国の影響を受けたと思われる

装飾がされ赤瓦の載った華麗な門です。

撮影: 2008年7月

往時は守礼門の手前に中山門があり、

この守礼門は首里城第二の坊門だったそうです。

1958年(昭和33年)の守礼門の再建は

首里城復元の先駆けになったものです。

琉球王国の文化をしのぶ象徴として

沖縄の人々の心に深く刻まれた

門なのではないでしょうか。

守礼門を抜けると車道を横切ります。

その左手にひっそりと石門が佇んでいました。

園比屋武御嶽石門

(そのひやんうたきいしもん) です。

撮影: 2012年7月

ここは琉球王府の祈願所だったそうです。

園比屋武御嶽石門は排殿にあたり、

石門の後ろに広がる杜が神として

崇められていたそうです。

今、その神聖な森は一部は残っていますが、

城西小学校の校庭に変わってしまっていました。

この園比屋武御嶽石門は1519年に創建されたそうです。

この石門も大戦で破壊され、1957年(昭和32年)に復元され、

1986年(昭和61年)に解体修理されたそうです。

園比屋武御嶽石門から右手の参道を進むと

いよいよ首里城の石垣が見えてきました。

高い城壁に、立派な石門が見えていました。

首里城の正門、歓会門です。

撮影: 2008年7月

歓会門という門の名前は、中国皇帝の使者・

「冊封使」を歓迎する意味で付けられたそうです。

門の両側には魔除けのシーサーが座っています。

アーチ型の石門の上に櫓が載っています。

撮影: 2012年7月

中城城や座喜味城で見た石門にも

このような櫓が載っていたのでしょうか。

中城城の様子はこちらです。

座喜味城の様子はこちらです。

この歓会門は1500年頃に創建、

1974年(昭和49年)に復元されたそうです。

歓会門をくぐると外郭と

内郭の間の曲輪に入ります。

周囲を城壁が囲み、いくつもの櫓門が

見えて気持ちが昂ぶってきました。

撮影: 2008年7月

下の写真、左の門が久慶門、

右手の石段を登ったところが瑞泉門です。

撮影: 2008年7月

久慶門は首里城の通用門にあたる門で

首里城見学コースの帰路にこの門を通ります。

石段を上り詰めたところに

あるのが瑞泉門です。

撮影: 2008年7月

創建は1470年頃だそうです。

この門は1992年(平成4年)に復元されました。

瑞泉門から上ってきた石段を振返ったところです。

撮影: 2008年7月

石段の途中には龍樋という泉がありました。

首里城の貴重な水の手になっていたようで、

またこの龍樋の水は綺麗に澄んでいたそうです。

その龍樋の水の清らかさを称えた

冊封使の碑の復元も立っていました。

瑞泉門を抜けると小さな郭があり

すぐに左手の漏刻門へと続いていました。

撮影: 2012年7月

漏刻門は15世紀に創建された門です。

生憎、塗装の化粧直し中だったので、

2012年に再訪した際に、写真に収めました。

漏刻は水時計の意味で、この漏刻門の櫓で

太鼓を叩き時を告げていたそうなので、

太鼓櫓門といったところです。

この漏刻門では、駕籠に乗った位の高い役人も

下乗したそうで、「かご居せ御門」とも呼ばれたそうです。<

漏刻門を抜けると、日影台に出ました。

城壁の上部に近いところまで上っているので、

この日影台からは首里城北側の景色が広がっていました。

撮影: 2012年7月

左の写真、一番手前の門は久慶門で

その左奥に歓会門が見えています。

久慶門から歓会門へと続く城壁の向こうの杜は

園比屋武御嶽石門の奥にある神と崇めた杜です。

日影台の真下の郭では発掘作業が行われていました。

撮影: 2008年7月

ここには当時、銭蔵や厩が建っていたようです。

そして日影台の日時計です。

撮影: 2008年7月

首里城ではこの日時計と漏刻門の水時計の

両方で正確な時間を測っていたようです。

この日影台の時刻は沖縄の経度の関係で

日本の標準時よりも30分遅れた時を

示しているそうです。

日影台からは、首里城の中心部、

御庭を取り囲む北殿の建物が見えています。

撮影: 2012年7月

北殿の建物の右手、日影台の

南側に建つ広福門です。

撮影: 2012年7月

この広福門をくぐり、下之御庭へと向かいました。

"首里城"のTopに戻る 下之御庭から正殿へ

首里城正門の歓会門からいくつも門を抜け、

広福門をくぐると下之御庭に入りました。

下之御庭は正殿前で行われる

儀式の控えの間だったようです。

左手に、御庭へと続く泰神門があり、

正面には首里森御嶽がありました。

撮影: 2008年7月

首里森御嶽(すいむいうたき)は、

首里城に10箇所ある拝所のひとつで、

格式の高い拝所の一つだったそうです。

琉球国王が城外に出る際、この御嶽で

祈りをささげ、神女達が儀式を行ったそうです。

この首里森御嶽の背後には

立派な石垣が続いていました。

撮影: 2008年7月

この石垣の向こう側には首里城内で

最大の聖域「京の内」が広がっています。

京の内のページはこちらです。

いよいよ、泰神門をくぐります。

撮影: 2012年7月

泰神門は1754年以降に建てられたそうです。

中国の建築に倣って門の中央の屋根を高くし、

三門の建築様式で建てられています。

この泰神門をくぐると、正殿や南殿、

北殿に囲まれた御庭(うなー)に出ます。

御庭には帯状の磚が敷かれ、その中央を

浮道がまっすぐ正殿に伸びています。

御庭は、正方形ではなく少し歪んだ形をしています。

また泰神門と正殿との中心は少しずれているので

浮道は正殿に対して80度の角度で交わるそうです。

明るい日差しを浴びて輝くような正殿の様子です。

撮影: 2012年7月

この正殿は、1712年頃に再建されたものを

1992年に当時の様式で完全に復元されたものです。

正面の唐風の屋根が特徴的で

屋根には龍が乗っていました。

残念ながら2019年の火災で焼失していますが、

2026年秋の完成を目指して復元工事中です。

正殿は、琉球が統一された後の、琉球国王が

政治や儀式を行う政庁としての建物で、

本州のお城でいうと、天守ではなく

御殿に相当する建物です。

この正殿は中国の紫禁城を模したようですが

唐風屋根などは日本の影響も受け、

琉球独自の様式のようです。

正殿に向かう浮道と左右に交差する磚の

モザイク模様もとても鮮やかでした。

御庭を囲む北殿と南殿の様子です。

撮影: 2008年7月

左の写真が北殿、右が南殿です。

戦前の資料が豊富にあった正殿は

完全復元がなされていますが、

南殿と北殿は資料が少なく、残念ながら

鉄筋コンクリート製の概観復元になっています。

それでも御庭を囲むこれらの建物が復元され、

泰神門を抜けると、特別な場所に

足を踏み入れた事を実感します。

順路に従って、まずは南殿の中に入りました。

内部は展示室があり、首里城博物館のようでした。

南殿の南側には、国王が執務を行い、

近習の者たちが控えていた書院や

王子達が控えていた鎖之間も復元されていました。

撮影: 2008年7月

そして書院から望む琉球庭園です。

撮影: 2008年7月

明るい庭の様子は、どこかのリゾート地に

いるかのような感じがしました。

南殿の見学を終えると、

いよいよ正殿に向かいました。

南殿から正殿に向かう渡り廊下が開け

御庭の様子が見えていました。

撮影: 2012年7月

正殿は内部は三階建ての造りです。

正面は40m、横幅は17m、そして

大棟までの高さは16m程あるそうです。

首里城正殿の基壇が保存されていました。

撮影: 2012年7月

正殿の一階は下庫理と呼ばれ、政務を行う"表"で

二階は大庫理と呼ばれる儀式の場だったそうです。

二階にある琉球国王の玉座です。

撮影: 2012年7月

赤に極彩色の煌びやかな飾り付けがされて、

国王の権威を示しています。

「中山世土」の扁額は1683年に、中国の康煕帝から

尚貞王へ下賜されたものを復元されたものです。

正殿に展示されていた王冠です。

撮影: 2008年7月

こちらは17世紀に清朝の

皇帝から贈られた国王印です。

撮影: 2008年7月

こうした展示物をでm当時の煌びやかな

宮廷生活の様子の一端を窺い知る事が出来ました。

正殿の内部を歩いてみると、15世紀に

琉球王国を統一した尚氏の居城の首里城は

18世紀には、宮殿そのもののだったようでした。

正殿内の展示物は、現存のものが展示されていたようです。

火災の際にすべて焼失してしまったのは、残念です。

煌びやかな正殿を訪れた後に

北殿に向かいました。

撮影: 2008年7月

北殿は評定所が置かれていて、琉球王府の

行政施設の役割を果たしていたそうです。

また中国から冊封使の接待所

としても使われたようです。

この北殿も南殿と同じく鉄筋コンクリート製の

概観復元となっていて、展示室がありました。

撮影: 2012年7月

当時の儀式の様子が模型で再現されていました。

この北殿の裏は見晴台になっています。

撮影: 2008年7月

ここからは首里城北側の景色を一望できました。

下の写真左は、那覇の中心街方向を眺めたものですが

那覇市街地の向こうに東シナ海を望み、

手前には、歓会門、久慶門が見えていました。

撮影: 2008年7月

正面にはビル街の間を「ゆいレール」が

走っていく様子も見えています。

「ゆいレール」の乗車はこちらです。

そして、右手下には、右掖門が見えています。

この見晴台の東端からは、正殿の裏にある

御内原(おうちばら)の様子も見えていました。

御内原は王の家族や女官、神子らの居住空間で

男子禁制の場所だったそうです。

江戸城の"奥"にあたる場所だと思います。

北殿の見晴らし台から眺めた御内原の様子です。

撮影: 2008年7月

遠くに一番の寝廟殿を取り囲んでいた石垣と

白銀門の石門のアーチが見えていました。

この御内原はまだ復元されておらず、

早く、ここも復元してもらえたら、と思います。

手前の白い石垣は復元工事中の淑順門です。

撮影: 2008年7月

白い石垣はまるで大理石を敷き詰めたようで

青い空に綺麗に映えていました。

そして右掖門をくぐり外郭へと抜けて行きました。

撮影: 2008年7月

右掖門からは緩やかな石畳のスロープが続き、

遠くに歓会門や久慶門が見えていました。

撮影: 2008年7月

この景色は本州のお城では

見られない琉球独特の景色です。

やはりどことなく中国に

いるような感じもしました。

スロープの途中には先ほど日影台や

北殿裏の見晴台から眺めた銭蔵や

厩の発掘現場がすぐ近くに見えていました。

撮影: 2008年7月

発掘調査が終わったらここにも

当時の建物が復元されるのでしょうか。

スロープを下った先には

寒水川樋口川がありました。

撮影: 2008年7月

ここは瑞泉門の下にある龍樋とともに

首里城の重要な水の手だったようです。

この寒水川樋口川のすぐ先に

久慶門が聳えていました。

撮影: 2008年7月

久慶門は「ほこり御門(うじょう)」と呼ばれ

首里城の通用門にあたるそうです。

国王が寺院にお参りに行く際や北の地方に

行幸する際もこの久慶門を利用したそうです。

久慶門を抜けて眺めた首里城の様子です。

撮影: 2008年7月

首里城は450年以上にわたる琉球王国の

歴史を刻む、堂々とした立派なお城でした。

そして青空と明るい日差しが

とても似合うお城でした。

首里城を再訪した2012年には、

前回見落とした京の内を巡りました。

守礼の門を過ぎ、右手に折れると、

首里城の碑がありました。

撮影: 2012年7月

この碑の前の小路を上っていくと木曳門がありました。

撮影: 2012年7月

立派な石垣に、小さく開いた出入り口が木曳門です。

当時は修理の際の物資の搬入用として使われ、

普段は石で塞がれていたそうです。

木曳門の右手には、大きく立派な石垣がありました。

この石垣は規模が大きく、圧倒される様でした。

この石垣が西(イリ)のアザナと呼ばれています。

撮影: 2012年7月

当時は、ここに旗を立て、漏刻門で搗かれる時を告げる

太鼓の音に合わせ、ここでは鐘が鳴らされていたそうです。

木曳門をくぐり進んでいくと下之御庭に出ます。

泰神門から西に延びる石垣に、切り欠きがあり、

南側に抜けられるようになっていました。

撮影: 2012年7月

この切り欠き部は当時、門があったと思います。

ここを抜けると京の内です。

京の内には、木々が生い茂り、鬱蒼とした佇まいです。

この先にも門跡と思われる石垣がありました。

撮影: 2012年7月

京の内は「けおのうち」と表記され、

「気の充満する聖域」と解釈されているようです。

実際、京の内には幾つもの御嶽があったそうです。

その京の内に猫が舞い込んでいました。

撮影: 2012年7月

この先で階段があり、そこを上ると

首里城の城壁の脇の門跡に出ました。

撮影: 2012年7月

この門も、石垣に人が出入りできる程度の

幅の空間がくり抜かれていました。

撮影: 2012年7月

この門跡からは那覇の街並みを眺めることが出来ました。

この後、城壁の石垣に沿って歩いていくと、

物見台跡の石垣に上がることが出来ました。

撮影: 2012年7月

ここは当時、櫓のような建物が

建っていたのではないでしょうか。

撮影: 2012年7月

物見台跡からは、優美に曲線を描く首里城の

城壁や正殿も眺めることが出来ました。

物見台跡近くから下之御庭へと出ることが出来ました。

撮影: 2012年7月

ここからは、泰神門越に正殿を眺めることが出来ます。

撮影: 2012年7月

この後、正殿を訪れ、その後再び下之御庭に戻りました。

正殿の様子はこちらです。

正殿を訪れた後、西(イリ)のアザナに向かいました。

下之御庭から西に向かう道の分岐を左手に進みます。

撮影: 2012年7月

その先で城壁に行き当たり、城壁の

石垣へと昇る階段を進みました。

撮影: 2012年7月

西(イリ)のアザナからは、那覇の街並みを一望出来ました。

傾いた夕日に、東シナ海が照らされて輝いています。

撮影: 2012年7月

西(イリ)のアザナからは遠く慶良間諸島が眺められるそうです。

輝く東シナ海の島影が慶良間諸島だったのでしょうか。

この光景は、とても印象的でした。

撮影: 2012年7月

西(イリ)のアザナから東を眺めると、

正殿を望むことが出来ました。

撮影: 2012年7月

西(イリ)のアザナから木曳門を通り、

首里城の散策を終え、城外へと出ました。

守礼の門の手前に、国王頌徳碑と眞珠湊碑文がありました。

傾いた西日を浴びて、碑は輝く様でした。

どちらの碑も1522年に建立したものです。

撮影: 2012年7月

国王頌徳碑は、当時の尚真王の仁政を称えたものです。

眞珠湊碑文は「まだまみなとひもん」と読み、当時、猛威を

振るっていた倭寇に備える事が記されているようです。