Ise-Kameyama Castle, Japan

登城日: 2012.1.6, 2023.1.8

伊勢亀山城は、鎌倉時代中期の1265年(文永2年)に

関実忠が始めて築いたと記されているようです。

その後、関氏が亀山城主となりこの地を治めますが、

1573年(元亀4年)織田信長によって関盛信が追放され、

その後、信長の家臣・岡本宗憲が城主となり、

亀山城の再築城に取り掛かったそうです。

1636年(寛永13年)に城主となった本多俊次が

亀山城を大改修を行い、城の外堀を築き、本丸、

二の丸、東三の丸、西の丸などを整備したそうです。

城主は目まぐるしく変わったようですが、1744年

(延享元年)に石川総喜が城主となると、以降は

石川氏が代々亀山城主となったようです。

この石川氏は、徳川家康に仕え、後に秀吉へと

出奔した石川数正の弟・石川家成の家系です。

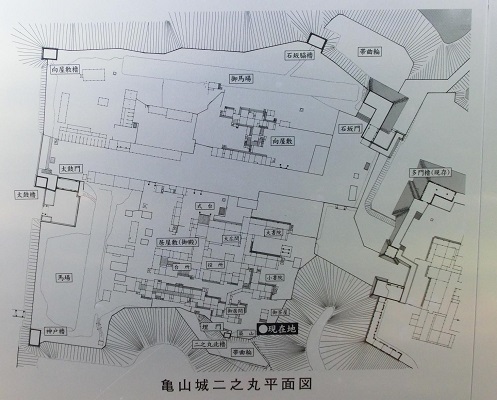

伊勢亀山城の縄張りは、本丸から東に二之丸、東三之丸と続き、

本丸の西に、西出丸、その南に西之丸が配置されていました。

曲輪の外側を外堀が取り巻いていたようです。

この伊勢亀山城には、2012年1月と2023年1月に登城しています。

その時の様子を紹介します。

JR関西本線・亀山駅から北に徒歩10分程です。

JR東海の関西本線の乗車記は こちらです:

JR西日本の関西本線の乗車記は こちらです:

【伊勢亀山城登城記】

"日本全国お城巡りの旅"に戻る

伊勢亀山城の最寄り駅は、関西本線の亀山駅です。

このすぐ先の交差点が、旧東海道との交差点で、

溜池のようなこの池は、江戸時代は亀山城の外堀でした。

この仇討ちは、1701年(元禄14年)に、石井源蔵・半蔵の兄弟が、

1701年(元禄14年)は赤穂浪士討ち入り事件につながる

石坂門跡から道路を隔てた西側に、立派な

多門櫓は1632年(寛永9年)頃に築造されたそうです。

多門櫓の建っている場所は、1632年まで天守が建っていました。

多門櫓は、以前は本来の白漆喰の外壁から黒下見板張に

多門櫓の内部は無料公開されています。

内部には伊勢亀山藩や亀山城についての案内がありましたが、

放火された柱はその一部が燃えたものの、

多門櫓からの眺めです。

上右は、多門櫓の南側にある亀山中学校の校庭です。

上左は東側の眺めです。

多門櫓の北側、道路を隔てて、楠門跡があります。

楠門跡の脇に「山嵜雪柳翁遺劔之碑」がありました。

山嵜雪柳は、1828年(文政11年)に亀山藩江戸藩邸で生まれ、

楠門跡の西側には亀山神社があり、その境内に

この奥の、亀山神社の拝殿です。

亀山神社は1744年(延享元年)に石川総喜が城主となった際に

亀山神社から楠門跡に戻り、楠門跡の北側に向かいます。

その一角に蒸気機関車が展示されていました。

その一角に蒸気機関車が展示されていました。

蒸気機関車の西側は児童公園になっています。

その北の端には、三重櫓の土塁跡が残っています。

本丸跡の北側は、深く切れ込んでいて、

本丸の西側には、江戸時代には西出丸がありました。

西出丸跡の駐車場からは、堀跡に

折れ曲がった道を下りきったところで

振り返って眺めた様子です。

写真左側の高台の所が西出丸のあった所で、

この関見櫓が、伊勢亀山城の西の端です。

本宗寺は1744年(延享元年)に城主となった石川氏の菩提寺でした。

城主の石川氏は、徳川家康の家臣だった石川数正の弟の家系です。

本宗寺からは、亀山城の主郭のある高台の

菖蒲園を東に向かうと堀跡の池が広がっていました。

堀跡の北側には小高い丘があり、その頂部には平削地も

堀底からは白壁の土塀がみえていました。

この白壁は二之丸北帯曲輪の土塀で、

二之丸は、この高台の上にあり、現在では

亀山城本丸御殿は、将軍の宿泊用だったため、

二之丸御殿は敷地面積が2,195平米(665坪)ありました。

整備された二之丸帯曲輪の様子です。

二之丸から帯曲輪へは埋門があり、

亀山西小学校の敷地の東側を

この先に太鼓門跡がありました。

太鼓門跡は二之丸と三之丸の境跡を南北に走る

太鼓櫓は櫓門だったようで、桝形は今の

姫垣外苑通りを更に北に向かうと、

この辺りは区画整理がなされたのか、道も新しく

亀山市役所前迄戻り、その前の道を東に向かいました。

この辺りは、亀山市の市街地になり、商店も多く見かけました。

次の四つ角が、江戸時代に亀山城の大手門があったところです。

大手門は、亀山城の正門だけあって、立派な櫓門で、

大手門跡は、警察署の交番の向かいあたりに建っていました。

東海道を更に東に行ったところに江戸口門もありました。

東海道は、亀山城の三之丸の南側を東西に通っていました。

この本堂が、亀山城二之丸御殿の式台と

本丸の南には西之丸が広がっていました。

亀山中学校の校庭からの多門櫓の眺めです。

この南側に江戸時代には西之丸が広がっていました。

その一つが、江戸時代中期以降に亀山城の城主だった

この長屋門はとても立派なものでした。

この長屋門から南に行くと、道がクランクしており、

青木門が亀山城西之丸の南の端にあたります。

加藤家長屋門まで戻り、その前の道を西に向かうと、

この場所は、亀山城の西の端にあたります。

水深は僅か60cmだったようですが、堀や土塁は急傾斜で

加藤家長屋門前の道に、旧東海道が合流し

堀跡の復元橋からほど近い所で、

この下り坂の途中に梅厳寺があり、その門前に

京口門は亀山城の西の玄関としての門で、

今でも、京口門跡は亀山の市街地の外れで

京口門跡には当時の門の古写真がありました。

とても立派な門で、当時、東海道を行き交う旅人も

本丸

名古屋方面からの電車の終着駅になっています。

亀山駅で下車し、駅前の新しい道を北に向かいました。

JR西日本の関西本線の乗車記は

こちらです:

撮影: 2023年1月

その先に道路脇に池が見えてきました。

撮影: 2023年1月

この池の畔に石坂門跡があり、石井兄弟の敵討ちの碑があります。

撮影: 2023年1月

父・石井宇右衛門の仇・赤堀水之助を討ち取ったのだそうです。

江戸城松の廊下での浅野長矩による吉良上野介への

切り付け事件が起こった年で、まだ仇討ちが

一般的な時代だったのでしょう。

本丸石垣が残り、多門櫓が聳えていました。

撮影: 2023年1月

当時の建造位置に残る城郭建築としては

三重県で唯一だそうです。

撮影: 2023年1月

この亀山城天守は、幕府から丹波亀山城の天守解体を

命じられた堀尾忠晴が、誤ってこの伊勢亀山城の天守を

解体したとの逸話が残っています。

撮影: 2023年1月

改装されていましたが、それを本来の白漆喰の外装に戻す

修復工事が2011年から2012年に行われました。

撮影: 2023年1月

その中に、修復工事の竣工を目前に控えた2012年12月14日に

放火されたとの紹介がありました。

幸いな事に燃え広がることはなく、鎮火したそうです。

係の方に伺うと、その放火犯はまだ捕まっていないとのことです。

犯人が早く捕まることを願っています。

撮影: 2023年1月

当時は、亀山城の堀だったところです。

石坂門跡を隔てて、二之丸跡に建つ

亀山市役所が見えています。

楠門は二之丸から本丸へと向かう門でした。

1854年(安政元年)の大地震で倒壊したそうです。

撮影: 2012年1月

撮影: 2023年1月

1864年(元治元年)に亀山に戻り藩の剣士育成を始めたそうです。

明示後も亀山の地で武術の指導を続けたようです。

撮影: 2012年1月

亀山演武場の建物(上左写真)があります。

上右は、大久保神官家棟門です。

撮影: 2012年1月

創建した神社で、以降亀山城の守り神になっていた社です。

楠門の西北側は、江戸時代に本丸御殿が建っていました。

本丸御殿の建立は江戸時代初期で、将軍お泊り用だったそうです。

撮影: 2012年1月

関西本線の貨物を主に牽引していたD51です。

展示されている蒸気機関車の中には錆びて

無残な姿を晒している機関車もあるのですが、

このD51は綺麗な状態が保たれていました。

ここに本丸御殿が建てられていました。

撮影: 2012年1月

1641年(寛永18年)に当時の藩主・本多俊次が

堀尾忠晴によって破壊された天守の代用として

建築したそうです。

堀跡の池が、かなり低い位置に見えていました。

撮影: 2012年1月

亀山神社の北側を東西に走る道がカーブを描いて

下り坂になる辺りの右手がその西出丸です。

撮影: 2012年1月

設けられた菖蒲園が見えています。

撮影: 2012年1月

その下には関見櫓跡の碑が立っていました。

亀山の西の関宿を眺める二重櫓だったようです。

そのすぐ先に、本宗寺がありました。

撮影: 2012年1月

本宗寺の本堂には、亀山城三重櫓の古材が用いられていました。

石川数正は、岡崎の土呂城主だった際に領内に本宗寺があり、

土呂から美合に移った本宗寺の境内には石川数正のお墓があります。

岡崎・土呂城の登城記は

こちらです:

北側に回り込むように低地が続いています。

この低地が、江戸時代の亀山城外堀の跡で、

先ほど西出丸跡から眺めた菖蒲園がありました。

撮影: 2012年1月

亀山城の主郭から20〜30mは低い位置でしょうか。

この堀跡の池の様子は、中世城郭の雰囲気を感じます。

撮影: 2012年1月

あったので、出丸だったのではないか、と思わせる地形でした。

撮影: 2012年1月

2006年に修復工事されたものです。

亀山市役所や亀山西小学校の敷地になっています。

撮影: 2012年1月

この二之丸には、藩主の居館や亀山藩の

政庁としての御殿が建てられていました。

撮影: 2012年1月

1872年(明治4年)に取り壊されてしまったそうですが、

式台や大書院が遍照寺に移築されています。

撮影: 2012年1月

その先に細長い帯曲輪が続いていました。

南北に走る姫垣外苑通りの様子です。

撮影: 2012年1月

太鼓門は二之丸と三之丸の間にあった門で、

櫓門を備えた桝形門だったそうです。

姫垣外苑通りを少し入った所にありました。

撮影: 2012年1月

亀山西中学校の敷地の方に広がっていたようです。

二之丸の北東角、三之丸の西北角にあった

江ケ室門跡、神戸櫓跡の碑が立っていました。

撮影: 2012年1月

当時の面影を残す景色は見当たりませんでした。

この辺りが、当時の三之丸跡になります。

撮影: 2012年1月

撮影: 2012年1月

現地の案内板に古写真が展示されていました。

撮影: 2012年1月

桝形には大手脇櫓も建っていました。

その南の酒屋さんには、当時は高札場があったようです。

そして、東から大手門に居たり、今の酒屋さんの方向に

90度折れ曲がった道が当時の東海道になります。

亀山の城下町、亀山宿の散策記は

こちらです:

その街道沿いに遍照寺がありました。

撮影: 2012年1月

書院を移築したものだそうです。

高台に築かれた本丸からは、一段低い位置にあります。

現存する多門櫓の南側には当時は外堀がありました。

撮影: 2023年1月

校庭は江戸時代は、亀山城の外堀でした。

この西之丸には武家屋敷が建ち並んでいたようで

今でも、武家屋敷がいくつか残っています。

石川氏の家老・加藤家の長屋門です。

撮影: 2012年1月

江戸時代の現存建造物はとても趣がありました。

そこに青木門跡の碑がありました。

撮影: 2012年1月

青木門跡の少し先を東西に旧東海道が通っています。

その先に、亀山城外堀跡が復元されていました。

撮影: 2012年1月

すぐ南を東海道が通っていたので、防御性は

高く、堀に沿って土塁が築かれていました。

容易に人を寄せ付けない構造になっていたようです。

その旧東海道を西に向かいました。

旧東海道は下り坂となりました。

撮影: 2012年1月

京口門跡の案内板がありました。

1673年(延宝元年)に建てられました。

門跡からは、切れ込んだ小川の流れが見えていました。

撮影: 2012年1月

撮影: 2012年1月

この京口門では、思わず襟を正した事でしょう。