えちごトキメキ鉄道

妙高はねうまライン

Echigo Tokimeki Railway

Myoko-Haneuma Line

乗車日:October 18, 2010 & May 05, 2015

長野県と新潟県の県境にある妙高高原から

北上し直江津に至る路線です。

この区間は元々は官設鉄道として1888年(明治21年)に開業し

その後長らく信越本線としての役割を果たしていました。

長野の以北の信越本線は、優等列車の本数も少なくなり

ローカル線化しつつありましたが、2015年(平成27年)

3月14日の北陸新幹線金沢延伸開業で、第三セクター化され

妙高高原 - 直江津間が妙高はねうまラインになっています。

黒姫山や妙高山を眺める風光明媚な妙高高原から急坂を下り、

スイッチバック駅の二本木を過ぎ、新井あたりから平地を走り、

新幹線との接続駅・上越妙高、高田を経て直江津に至ります。

この路線には国鉄時代に初めて乗車し、最近では、

2010年10月、2015年5月に乗車しています。

2010年と2015年に乗車した際の

様子を中心に乗車記を紹介します。

妙高高原 - 二本木

2015年のGW、善光寺の御開帳のタイミングで長野を訪れ、

その際に足を伸ばして高田に向かいました。

長野発7:46の普通電車で妙高高原に向かいました。

長野から42分で到着した妙高高原駅です。

長野と新潟の県境に位置していて、2015年3月の

北陸新幹線の金沢延伸の際はこの妙高高原が、

しなの鉄道とえちごトキメキ鉄道の境界駅となりました。

しなの鉄道の乗車記はこちらです。

妙高高原はスキー場で名高い赤倉温泉の最寄り駅です。

妙高高原に到着し、しばらく待つと

直江津方面から、電車がやってきました。

直江津から到着した電車は6両編成でした。

この日は祝日でしたが、平日は多くの

通勤・通学客で混雑するのでしょうか。

妙高高原駅を発車し、しばらくすると

深く切れ込んだ谷を渡りました。

赤倉温泉から流れ出ている白田切川と思います。

1978年5月に、この白田切川の上流で大規模な土砂崩れがあり、

当時の信越本線の線路も流される大きな規模の災害がありました。

この周辺では、線路脇に立派な防御柵が設けられていました。

この災害のダメージは大きく、信越本線の

運行が再開されたのは1982年9月の事でした。

当時の被害の様子はこちらのサイトに詳しく載っています。

4年もの長い期間に亘って不通になるような災害は

当時、あまりなかったので、この土砂崩れ

災害の事は、良く記憶に残っています。

この辺りには、妙高山から流れ出る川が

作った深い谷が何か所かあります。

その川を渡るときに、並走する国道や高速道路の

橋脚の向こうに妙高山が綺麗に見えていました。

この山間を抜けると、広々とした景色となり

進行方向左手に妙高の山々が見えて来ました。

素晴らしい車窓風景です。

乗車した電車はロングシートの車両でしたが、

車内は空いていて、反対側の座席からの眺めが、

まるで額縁の中の絵の様でした。

やがて次の関山に到着しました。

上りの妙高高原行とすれ違いです。

関山を出ると再び車窓左手に妙高山が一望出来ました。

関山からは、車窓を遮る電線もなく、

本当に素晴らしい景色です。

妙高山は、春先の雪解けの際に、

馬が跳ねる雪形が現れるといいます。

それが「妙高はねうまライン」の線名になっていますが

どの雪形が、跳馬の形なのかは、判りませんでした。

直江津行の電車は、勾配を下り続け、

やがて妙高の姿が見えなくなりました。

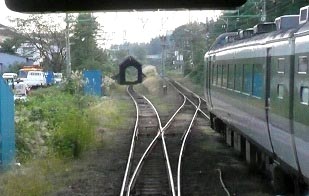

下り勾配の右側下に線路が見え、

細長い覆いの建物が現れました。

ここは次の二本木駅の構内です。

広々とした景色が広がっていたので、あまり実感は

出来ないのですが、この辺りの勾配はきつく、

勾配の途中に設けられた二本木駅は

スイッチバック構造になっています。

2010年10月に直江津から乗車した際の様子です。

先ほど、進行右手下に見えた覆いが前方に見えています。

勾配を上ってきた上り列車の引き込み線になっています。

右手に見える列車は、妙高高原からの下り列車です。

直江津からの電車は、この先の引き込み線に入り、

折り返して二本木駅のホームに向かいます。

この先、妙高高原側から下ると、複雑な線路配置となります。

下の写真左側に、直江津方面に右に分岐する本線が見えています。

妙高高原からの下り電車は、ポイントを直進し、

二本木駅のホームに進入しました。

2010年10月に、直江津から妙高高原に

向かった際の時の様子です。

二本木駅に妙高高原から直江津方面に向かう列車と

直江津に向かう列車が同時に停車しています。

二本木駅のホームは平坦地に造られた行き止まり式です。

妙高高原から直江津に向かう列車は、二本木駅で

折り返し、先ほどの引き込み線にと向かいます。

引き込み線で一旦停車した後に再び折り返し、

右に分岐していく、直江津に向かう

本線へと分け入っていきました。

二本木 - 高田

スイッチバック駅の二本木からも

のどかな景色の中、勾配を下っていきました。

妙高山麓から流れ出ている関川が作る

扇状地を下っている様子が体感出来ました。

次第に家屋が建ち始め、一旦姿を隠していた

妙高が再び進行左手に見えるようになりました。

やがて、二本木から8分程で新井に到着しました。

上りホームに妙高高原行きの普通列車が停車していました。

今では使われなくなった錆び付いた線路が哀愁を感じます。

しかし新井駅は妙高市の市役所も近く、この辺りの中心駅です。

新潟行の特急「しらゆき」も2往復が新井発着になっています。

新井を発車すると進行左手に頚城山地の

南葉山の山系が見えてきました。

田植え前の田圃に張られた水に

山の姿が映り、とてものどかな光景です。

しばらくすると、車窓左手に遠く、妙高から

黒姫にかけて大パノラマの光景が現れました。

下の写真、一番左端の山は飯綱山でしょうか。

本当に目の覚めるような雄大な景色でした。

この区間は2、3度乗車した事がありますが、

この景色に巡り合えたのは初めてでした。

やがて北陸新幹線の高架が現れ、その手前で

左に大きくカーブを切ると上越妙高駅です。

9:16に到着しました。

2015年5月に開業した新幹線との接続駅です。

島式ホームの反対側には見慣れない列車が停まっていました。

9:51発(乗車当時)の快速「越乃 Shu*kura」でした。

2014年5月から運行を開始した観光列車で、

上越妙高と十日町や湯沢温泉、新潟を結ぶ

快速列車が週末を中心に運行されているようです。

越後の酒蔵と豊富な自然をコンセプトにした列車の様で、

2号車はバー・カーの様になっていて、ここで日本酒に

舌鼓を打ちながら、綺麗な景色が眺められそうです。

座席も窓が大きく、車窓風景が満喫出来そうです。

こうした列車に乗ってのんびり旅したいと思います。

この上越妙高を発車すると新幹線の高架橋をくぐり、

北に向かって進みました。

進行左手に新幹線の高架橋が見えるようになります。

先ほどの上越妙高は、上越市と妙高市の中間に造られた

新幹線の駅で、両市のほぼ中間に設置されています。

二つの市の距離が近い事と、上越市の場合は街の中心近くに

駅を設けると、金沢に向かうルートが大廻になってしまう為、

この地に駅が設けられたものと思います。

以前の線路は、上越妙高の手前で真っすぐ進み、

上越妙高駅の駅前広場辺りに脇野田駅がありました。

新幹線開業に先立ち、2014年10月に現在の

上越妙高駅に位置に引っ越ししていた様です。

撮影: 2010年10月

2010年10月に直江津から長野に向かった際の様子です。

当時は既に新幹線の高架橋も出来上がっていました。

駅の位置が変わってまだ2年程ですが、地図で見ると

以前の線路は跡形もなく無くなっているようです。

しばらく走ると新幹線の高架橋の向こうに

妙高山が見えるようになりました。

撮影: 2015年5月

この先で集落が増えてきました。

南高田駅到着の手前の様子です。

撮影: 2015年5月

上越市の市街地に入ったようです。

こうして、妙高高原から48分程で高田に到着しました。

撮影: 2015年5月

上り線ホームに新井行の特急「しらゆき」が停車していました。

2015年5月には、この高田で下車しています。

高田 - 直江津

高田までは2015年5月に乗車した際の様子を紹介しましたが

この時は高田で下車している為、高田から直江津の間は

2010年10月に乗車した際の様子を紹介します。

この日は、新潟を6:46発の普通列車に乗り、長岡で

乗り継いで直江津に着き、春日山城を訪れました。

春日山城の登城記はこちらです。

春日山城から戻り、15:36発の長野行に乗車しました。

撮影: 2010年10月

この時は、北陸新幹線はまだ長野止まりで、

直江津から長野に向かう路線は、JR信越本線でした。

長野行の電車は、旧国鉄時代の115系と呼ばれる車両です。

現在では、えちごトキメキ鉄道妙高はねうまラインとなり、

長野方面の列車は県境に近い妙高高原止まりになっています。

直江津を発車すると広い構内に配置された

複雑なポイントを渡って行きました。

撮影: 2010年10月

幾つもあった線路が集約され、糸魚川方面の線路と

左に分岐する長野方面への線路が残りました。

糸魚川方面の複線の線路は、当時の北陸本線です。

今は、えちごトキメキ鉄道日本海ひすいラインになっています。

複線の長野方面の線路も、この先で単線となり、

小さな御館川を渡りました。

撮影: 2010年10月

うっかりしていましたが、御館は上杉謙信亡き後、

上杉景勝と上杉景虎の間で勃発した家督争い

御館の乱の舞台になったところです。

御館があった場所は、糸魚川方面の線路と

長野方面の線路が分岐する辺りだったようです。

直江津から南下し、上越市の中心地に差し掛かりました。

撮影: 2010年10月

上越市は直江津と高田の両市が合併した市ですが、

市役所はその中間の春日山駅近くに置かれ、

その周辺が市街地化しているようです。

春日山駅で小学生程の兄妹が下車していきました。

撮影: 2010年10月

市役所の最寄駅ですが、一日の乗降客数は

1,500人程度で、直江津や高田の約1/3程度です。

春日山駅を発車すると進行右手に

春日山城が見えてきました。

撮影: 2010年10月

春日山城の登城記はこちらです。

車窓から戦国時代の古城を眺めるのもいいものです。

その前方には妙高山へと連なる山々が

西陽を浴びる姿が見られました。

撮影: 2010年10月

こうして、直江津から2駅目の高田に到着しました。

JR時代の高田駅には自動改札機が備わっていました。

撮影: 2010年10月

その後、2015年5月に高田を訪れる機会がありました。

観光列車「越乃 Shu*kura」の案内板がありました。

撮影: 2015年5月

新幹線開業の陰で、在来線は切り捨てられ、

第三セクター化されるのが恒例ですが、

こうした観光列車は、期待も高いのでしょう。

えちごトキメキ鉄道になった後の

高田駅改札口です。

撮影: 2015年5月

JR時代の自動改札は取り払われ、

昔ながらの改札口になっています。

下車して眺めた高田駅の駅舎です。

撮影: 2015年5月

日本の民家を模しているのでしょうか。

特徴ある美しい駅舎でした。

第三セクター編に戻る

鉄道旅行のいざない - 日本編 - に戻る